最終更新日:2021年5月07日

緑内障の進行を抑えるセルフケアにアサイベリーがどのように役立つのかご紹介します。

アサイベリーとは、南米ブラジル原産のヤシ科植物の果実です。深い紫色の果実にはアントシアニンがたっぷりと含まれています。そのほか、ビタミン、ミネラル、アミノ酸なども豊富で、一般的な食品よりも栄養バランスや健康成分の含有量が優れているいることから、スーパーフードとして「プライマリスーパーフード10」にも選ばれています。

※参考:一般社団法人スーパーフード協会

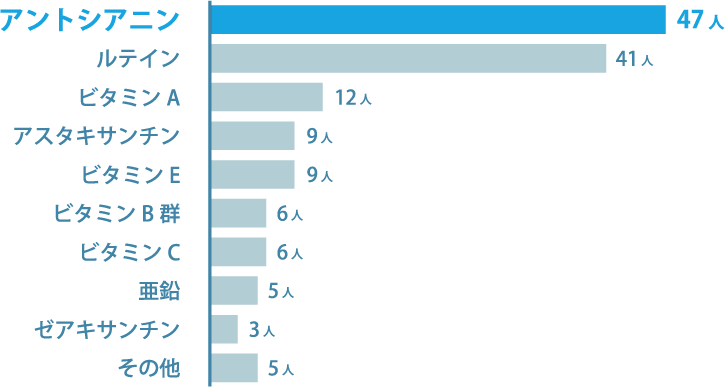

「緑内障から目を守る」編集部は緑内障患者100名へアンケートを実施。直近1年間の視野欠損の進行を抑制している人が、最も目に良い成分として認知しているのがアントシアニンだと分かりました。

(※2020年3月に株式会社アスマークにてインターネット調査)

アントシアニンはポリフェノールの一種で、目の健康に大きく関わる成分です。緑内障に対して次のような作用があります。

アントシアニンは色々な食材に含まれていますが、それぞれ抗酸化力が異なることがわかっています。言い換えれば、食材によってアントシアニンの質が異なるということです。つまり、アントシアニンの抗酸化作用を期待して摂取する場合、抗酸化力がより高い食材を選んだ方が効率よく抗酸化作用を取り込むことができるということになります。

抗酸化力の指標として「ORAC値」があります。ORAC値は米国農務省などによって開発された分析値で、信頼性の高い栄養情報の1つとして広まりつつある指標です。アントシアニンを含む食材の中でアサイベリーのORAC値はトップクラスを誇り、抗酸化力はブルーベリーの10倍にもなります。

アントシアニンは水溶性であるため、摂取しても比較的短時間で体外に排出されてしまうのが一般的です。

しかし、米国のある大学で行われた研究によると、アサイベリーのアントシアニンは摂取後2時間で血中濃度が最も高くなり、摂取していない人の2~3倍に達しました。しかも尿中には排出がみられなかったことから、アサイベリーのアントシアニンは体内に吸収されやすく、持続性のある抗酸化作用をもつことが明らかになったのです。

アサイベリーには視神経や網膜の働きを助けるビタミンB群、抗酸化作用で酸化ストレスから目を守るビタミンC、Eが豊富に含まれています。

加齢や紫外線、生活習慣などから受ける酸化ストレスは、緑内障原因の1つであるため、抗酸化作用をもつビタミンを積極的に摂取することは有用性が高いといえるでしょう。特に、抗酸化力の高いビタミンを意識するとより効果的なケアにつながる可能性があります。

アサイベリーのビタミンC含有量は100gあたり1323mg。これはレモンの10倍以上にあたります。同じく抗酸化作用をもつビタミンEは100gあたり45.3mgで、うなぎの9倍です。

さらにこれらの抗酸化ビタミンをたっぷり含んでいるアサイベリーの抗酸化力をみてみると、抗酸化力の指標であるORAC値で1027μmolTE/gという分析結果がでており、ブルーベリーと比較すると約11.6倍もの抗酸化力があるということになります。

アサイベリーにはシアニジンという成分が含まれており、その作用により視力低下の抑制や眼精疲労の軽減が期待できます。

シアニジンには化学構造の違うシアニジン-3-グルコシド、シアニジン-3-ルチノシドの2種類が存在していて、作用は次のとおりです。

【主なベリー類のシアニジン含有量】(1gあたり)

|

シアニジン-3-グルコシド |

シアニジン-3-ルチノシド |

|

|---|---|---|

|

アサイベリー |

11.8mg |

22.3mg |

|

カシス |

1.27mg |

8.24mg |

|

ブルーベリー |

0.03mg |

微量 |

アサイベリーにはこの2種類のシアニジンが豊富に含まれているのが特徴で、眼圧上昇の要因となり得る眼精疲労のケアが期待できます。

ミネラルの一種である亜鉛は体内に2~4g存在しており、目の網膜にも多く存在しています。亜鉛は視神経やロドプシンの働きに関与し、抗酸化成分としても働くことが研究によって明らかになっているようです。

このようなことから、亜鉛が不足すると、視神経に障害が起こりやすくなったり、視力が低下したりといった不調のリスクが生じやすくなるとされています。

日本人に多い正常眼圧緑内障の場合、眼圧が正常であっても、視神経が弱っていると症状が進行しやすい傾向にあるようですので、視神経のケアとして意識的に亜鉛を摂取することも緑内障の進行を抑える効果が期待できるかもしれません。

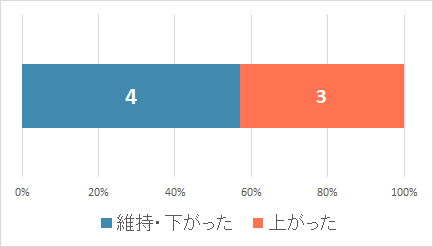

緑内障100人のうちアサイベリーを食べている人は7人でした。その7人の直近1年間の眼圧変化を調査したところ、眼圧が上がった人が3人、眼圧が維持・低下した人が4名でした。

(※2020年3月に株式会社アスマークにてインターネット調査)

眼圧が上がってしまった人は、脂っこい食事や塩気の強い食事を好む傾向もみられ、この結果はアサイベリーだけの影響と一概には言えないでしょう。

アサイベリーはブラジル原産で、直径1~1.5cm程の深い紫色果実です。そのうち食べることができるのはほんの10%程しかありません。また、生態系破壊予防のため、生のままでの輸出は禁止されています。そのため、日本国内で生のアサイベリーを入手することはほぼ不可能というわけです。

日本国内には、種を除去し加工された形で輸入されており、サプリメントでの利用が主流となっています。

|

グロッソ(濃い) |

固形分14%以上 |

|---|---|

|

メディオ(普通) |

固形分11%~13% |

|

フィノ(薄い) |

固形分10%以下 |

アサイベリーには、ブラジル農務省が定めた3つのグレードがあり、最もグレードの高い「グロッソ」は高品質ゆえに大量生産されておらず、ブラジル国内でも希少とされています。

一般的に流通しているのは「グロッソ」に次いでグレードの高い「メディオ」と最もグレードの低い「フィノ」が大半です。

アサイベリーの摂取には、サプリメントの利用がおすすめです。

サプリメントであれば手軽ながらも、アサイベリーの豊富な栄養成分を無駄なくしっかりと摂取することができます。カロリーが気にならないのもうれしいところです。

アサイベリーの栄養成分は長時間体内に留まることができませんので、効果を実感するためには、毎日の習慣として続けることが大切といえます。

朝食や間食にジュースやスムージーとしてアサイベリーを摂取する方法もよいでしょう。

アサイベリー自体にはあまり味がないため、他のフルーツとミックスしたり、糖分を加えたりしたほうがおいしく飲むことができます。

| ブルーベリー |

|

|---|---|

| アサイベリー |

|

| カシス |

|

アサイベリーとブルーベリー、カシスを比較してみると、植物としての違いもさることながら、含有成分に大きな差があります。

100g あたりの

アントシアニン含有量

ブルーベリー

89mg

アサイベリー

414mg

カシス

350mg

米国で実施された試験では、アントシアニン含有量はアサイベリーが100gあたり414mg、ブルーベリーが89mgという結果で、アサイベリーの方が4.6倍ものアントシアニンを含んでいることが判明。

また、抗酸化力についての比較では、アサイベリーが群を抜いて高いORAC値を示し、ブルーベリーの10倍であることもわかりました。

さらに、アサイベリーとカシスの比較によると、カシスに多く含まれるシアニジン-3-ルチノシドがカシスよりもアサイベリーに多く含まれているようです。

これらの比較をとおして、アサイベリーは他の果実類よりも目の健康に役立つ果実である可能性が高いといえそうです。