最終更新日:2021年5月07日

緑内障のセルフケアや目の健康サポートに対する、アントシアニンの働きを紹介します。

アントシアニンは、植物に含まれる色素成分の1つで、主に紫色の植物に含まれています。ポリフェノールの一種でもあるアントシアニンは、強い抗酸化作用を持っているのが特徴です。また、目の健康をサポートする成分としても広く知られています。

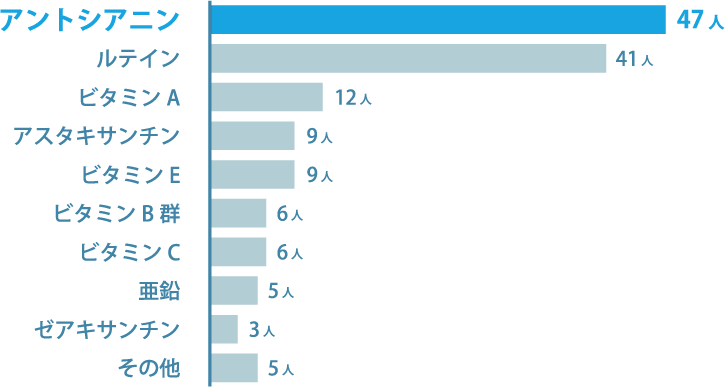

「緑内障から目を守る」編集部は緑内障患者100名へアンケートを実施。直近1年間の視野欠損の進行を抑制している人が、最も目に良い成分として認知しているのがアントシアニンだと分かりました。

(※2020年3月に株式会社アスマークにてインターネット調査)

紫外線やストレス、不摂生などにより体内に活性酸素が増えると、細胞が傷つけられ、老化が促進し、様々な弊害が現れます。いわゆる「酸化ストレス」と呼ばれるものです。

目の細胞も例外ではありません。酸化ストレスにより細胞が傷つけられると、緑内障をはじめとした眼病を引き起こし、悪化させる原因となります。

こうした酸化ストレスによる害から体を守るのが、アントシアニンなど抗酸化作用をもつ成分です。

岐阜薬科大学・薬効解析学研究室の研究によると、アントシアニンは、こうした酸化ストレスから目の細胞や視神経を保護、視野の欠損を防ぎ、緑内障の進行抑制が期待できるという結果もでています。

緑内障ですでに失ってしまった視野は戻りませんが、抗酸化作用をもつアントシアニンの積極的な摂取は、残されている視野を守る一つの対策として有用であるといえるでしょう。

目の血行不良は、眼圧の上昇を招き、緑内障を悪化させる大きな原因となります。そのため、緑内障のケアでは、目の血流を改善することもポイントです。

アントシアニンは、毛細血管の血流をスムーズにする作用をもち、血圧のコントロールや、急激な血糖値上昇を抑える働きがあるとされています。

毛細血管の血流がスムーズであれば、神経や細胞に栄養・酸素をしっかりと運ぶことが可能。アントシアニンの摂取は、毛細血管が多い目の組織や視神経の血流改善が期待され、さらには眼圧上昇を防ぎ、緑内障の進行抑制につながるかもしれないというわけです。

ロドプシンとは、目から得た視覚情報を脳に伝達する働きをもつ成分で、視神経に存在しています。

人間の目は、このロドプシンが分解・合成を繰りかえすことで物が見えるようになっています。しかし、目を酷使したり、加齢や何らかの障害でロドプシンの再合成が衰えてしまう場合も…。

ロドプシンの再合成が衰えると、次第にロドプシンの量が減少していき、目の疲れや視力の低下などの症状が現れるのです。

目のコンディションが悪くなると、次第に血流も悪くなってきて、視神経も消耗。そうなると、眼圧への耐性も弱まってしまい、緑内障の悪化につながるという悪循環が生じる場合もあるのです。

アントシアニンは、分解されたロドプシンの再合成を促進する作用があるとされていることから、目の健康には大切な成分であるといえます。

健康食品やサプリメントの中でも特に、安全性・科学的根拠に基づいた機能性を表示することができるものを「機能性表示食品」といいます。

アントシアニンは、主に「眼の機能をサポートする」という機能性が認められている成分です。「目の機能をサポートする」商品として、2020年4月3日時点では既に67件のアントシアニンの商品が消費者庁に届け出を出しています。

これまで、何となく「アントシアニン=目に良い」という認識だった人も多いのではないでしょうか?しかし、実際にアントシアニンは、「抗酸化作用」「目の血流改善」「ロドプシンの再合成促進」といった素晴らしいパワーを持っていることがお分かりいただけたかと思います。

アントシアニンはこのような作用から、正常眼圧、高眼圧どちらの緑内障であっても、進行を抑制に役立つ成分といえるのではないでしょうか。

糖尿病の三大合併症の1つであり、緑内障に次いで日本人の失明原因第2位となっているのが、この糖尿病性網膜症です。高血糖状態が続くことにより、目の毛細血管の浸透圧に異常が生じ、毛細血管がもろくなり出血しやすくなります。これによって網膜が障害を受け、視力が低下する病気です。

アントシアニンは、毛細血管の透過性を正常にコントロールする働きや血流を改善する働きがあるため、糖尿病性網膜症による毛細血管へのダメージを抑制する効果が期待されています。

加齢黄斑変性症とは、紫外線によるダメージで、網膜の中心部にある黄斑の細胞が萎縮、視力が低下してしまう病気です。

岐阜薬科大学・薬効解析学研究室の研究では、アントシアニンを摂取した群と未摂取の群に同量の紫外線を照射し、未摂取の群では80%もの網膜細胞が死滅し、アントシアニンを摂取した群では50%にまで抑えることができたという結果が得られました。

紫外線は体内に酸化ストレスを発生させる大きな要因の1つです。この実験も、アントシアニンの持つ強い抗酸化作用により、網膜細胞が酸化ストレスから守られたためと考えられます。

こうした結果からも、アントシアニンの摂取は、紫外線などの酸化ストレスから目を保護し、加齢黄斑変性症などの眼病を防ぐ効果が期待できます。

緑内障や糖尿病性網膜症、加齢黄斑変性症…これらの眼病以外にも、加齢ととも様々な眼病や目のトラブルが発生しやすくなります。

一度失ってしまった視力や視野は元に戻せません。眼病は症状が現れにくいこともしばしば。だからこそ、発症する前の積極的な予防や、病気を進行させない対策がとても大切です。

定期的な眼科検診はもちろんですが、毎日の生活の中でできるセルフケアとして、目の健康を守るアントシアニンの積極的な摂取を検討してみるものよいでしょう。

まずブルーベリー、カシス、アサイベリーの3つの果物を比較してみましょう。

100g あたりの

アントシアニン含有量

ブルーベリー

89mg

アサイベリー

414mg

カシス

350mg

表から分かるとおり、目の健康サポートとして代表的なブルーベリーよりも、アサイベリーのアントシアニン量が豊富なことが分かります。

そのほか果物とも合わせてアントシアニン量を比較してみます。

| アサイベリー | 414mg |

|---|---|

| カシス | 350mg |

| ブルーベリー | 89mg |

| ブドウ | 69mg |

| チェリー | 42mg |

| ラズベリー | 38mg |

| イチゴ | 22mg |

アサイベリーは、アマゾンの熱帯雨林に自生しているヤシ科の植物の実です。別名「ブラジルの奇跡」「天然のサプリメント」とも呼ばれるほど栄養が豊富なのが特徴。特にアントシアニンは100gあたり414mgも含有。この量は一般的にアントシアニンが豊富といわれているブルーベリーのなんと約4.6倍です。

アサイベリーには、アントシアニン以外にも抗酸化ビタミンともよばれているビタミンC・EやビタミンB群、カルシウム、亜鉛などのミネラル類、18種のアミノ酸、食物繊維、果実には珍しいα-リノレン酸(オメガ3)・オレイン酸(オメガ9)の健康オイルなど多くの栄養素が含まれており、目の健康だけではなく、全身の健康づくりにも役立ちます。

ただ、アサイベリーは、種子の輸出が禁止されているため果実の入手は困難。日本国内ではサプリメントでの摂取が一般的です。

アントシアニンを含む食材として最もポピュラーなブルーベリーは、100gあたり89mgのアントシアニンを含有。

ブルーベリーはアントシアニン以外に、抗酸化や血行改善作用をもつビタミンEも含んでおり、酸化ストレスから目を守る効果が期待できます。

生食でも食べやすいブルーベリーですが、ビタミンEの効率的な摂取には、ヨーグルトなどの乳製品と一緒に摂取するのがおすすめです。

カシスは、ブラックカラントともよばれる果実です。アサイベリー、ビルベリーに次いでアントシアニン含有量が多く、100gあたり350mg含まれています。

カシスには、アントシアニン以外に目の健康に役立つ栄養素としてビタミンC、食物繊維、カリウムが多く含まれているのが特徴です。

カシスはブルーベリーのように生食することはほとんどなく、ジャムやリキュール、お菓子やパンの材料に加工して用いるのが一般的です。

ビルベリーは、ブルーベリーの野生種にあたります。100gあたり370mgのアントシアニンを含有しており、この量はブルーベリーの約4倍です。

ブルーベリーが目に良いと言われ始めたきっかけは、このビルベリーだったともいわれており、ヨーロッパでは医薬品としても扱われています。

基本的に、ブルーベリーと同じ成分が含まれていますが、アントシアニンについては、ビルベリーの方が量・質ともに優れているといえるでしょう。

ヨーロッパでは生の果実をジャムやゼリーに加工して摂取されているようですが、日本ではサプリメントなどでの摂取が一般的です。

クランベリーは、「つるこけもも」のことを指します。日本ではあまりなじみのない果実ですが、北欧や北アメリカ、カナダなどでは比較的ポピュラーなもののようです。

クランベリーには、アントシアニンよりも同じポリフェノールの一種であるプロアントシアニジンが多く含まれているのが特徴です。

他にも、目の健康に役立つ栄養素としてはビタミンEやペクチンを多く含んでいます。

クランベリーは、強い酸味とえぐみがあるため、生食での摂取には向いていません。一般的には砂糖を加えて加熱しジャムやジュースとして、またはドライフルーツとしての利用が多いようです。

多くの品種があるぶどうのなかでも、皮の色が黒や赤の品種には、アントシアニンが豊富に含まれています。その含有量は100gあたり69mgです。

ぶどうのアントシアニンを無駄なく摂取するには、皮ごと食べるのがポイント。皮ごと食べることで、食物繊維も摂取できます。

チェリーのアントシアニン含有量の目安は、100gにつき42mgです。なお、ここでいうチェリーとは、果肉が白っぽい「さくらんぼ」ではなく、果皮・果肉の全体が濃い赤色をしたチェリーのこと。一般に、アメリカンチェリーやダークチェリーと呼ばれているものが該当します。

中でも、ジュースやチェリーパイなどに加工して使われる「タルトチェリー」は、特にアントシアニンの含有量が豊富です。また、健やかな睡眠を助けるメラトニン、抗酸化作用とともに血管を強くする作用も持つケルセチンなども含んでいます。

「フランボワーズ」とも呼ばれるラズベリー。日本では、冷凍のものが比較的多く出回っています。

100gにつき38mgのアントシアニンを含んでいるほか、抗酸化作用に優れるポリフェノールの一種「エラグ酸」を多く含むという特徴も。また、ラズベリーの香り成分である「ラズベリーケトン」には脂肪分解作用があるともいわれ、美容に良い食材としても注目されています。

冬から春にかけて出回るイチゴもまた、アントシアニンを豊富に含んでいます。

アントシアニンの含有量の目安は、100gあたり22mg。果皮や果肉の美しい赤色は、蓄積されたアントシアニンによるものなのです。

また、イチゴにはビタミンCがとても豊富に含まれています。皮膚や粘膜の健康維持に関わりの深いビタミンCは、目にとっても欠かせない存在。イチゴは、総じて目のために有益な食材だと言えるでしょう。

梅干しなどに使われる赤ジソには、100gあたり420mgものアントシアニンが含まれています。また、抗酸化作用を持つベータカロチンや、カルシウム、カリウムといった栄養も豊富。目はもちろん、全身の健康を維持・促進するために積極的に取り入れたい食材です。

ただし、赤ジソは青ジソ(大葉)とは異なりえぐみが強いので、そのままたくさん食べるのは現実的ではありません。効率よく摂取するには、手軽に飲めるジュースに加工するのがおすすめ。鍋に湯を沸かして赤ジソを煮出し、葉を引き上げた後に砂糖とクエン酸を加えれば簡単に作ることができます。

黒豆のアントシアニン含有量の目安は、100gあたり44.5mg。黒豆に含まれているアントシアニン「シアニジン-3-グルコシド」は、他の種類のアントシアニンに比べて、とりわけ優れた抗酸化作用を持つといわれています。

また、黒豆には、アントシアニンと同じく抗酸化作用のあるビタミンE、疲れ目改善に役立つビタミンB1など、目や体の健康をサポートしてくれる栄養がたっぷり。これまでに紹介した他の食材に比べ、小鉢として日々の献立に取り入れやすいのも嬉しいところです。

さつまいもの一種であり、断面の美しい色合いが特徴の紫いも。とくに紫色が鮮やかな「アヤムラサキ」という品種の場合、100gにつき369.1mgのアントシアニンが含まれています。

また、紫いもには、疲れ目や目の充血を防ぐといわれるビタミンCや、体内でビタミンAに変わって目の機能をサポートするβカロテンといった栄養も豊富です。黄色やオレンジの一般的なさつまいもほど広く流通する食材ではありませんが、見かけたらぜひ食卓に取り入れてみましょう。

紫キャベツ(赤キャベツ)には、100gあたり322mgのアントシアニンが含まれています。また、一般的な淡緑のキャベツに比べてより栄養が豊かで、とくにビタミンCやカリウム、亜鉛を多く含むという特徴があります。食物繊維も豊富であるため、整腸や生活習慣病予防のサポートにも役立つでしょう。

アントシアニンは水に溶ける性質を持つため、スープなどの茹でる料理は避け、サラダなどで味わうのがおすすめです。その際、レモン汁や酢を加えると、紫キャベツの美しい色あいをより鮮やかに楽しむことができます。

100gにつき、48.5mgのアントシアニンを含む紫玉ねぎ(赤玉ねぎ)。アントシアニンの他に、目の細胞の健やかな新陳代謝を助け、眼精疲労の改善に効果的とされるビタミンB6も比較的豊富に含まれています。

サラダのトッピングや、肉料理の付け合わせに添えることで、料理に華やぎを添えてくれる紫玉ねぎ。一般的な白い玉ねぎに比べて辛味がマイルドで、水にさらさなくても食べやすいため、アントシアニンを逃さず摂取できるのも嬉しいところです。

ポピュラーな野菜であるナスには、100gあたり85.7mgのアントシアニンが含まれています。アントシアニンは皮の部分に多く含まれているため、調理の際は皮ごと食べることを意識するとよいでしょう。

切り口の変色を防ぐには、切ったらすぐに調理するのがポイント。あく抜き・変色防止のために長時間水にさらしていると、せっかくのアントシアニンが流れ出てしまう可能性があるため注意が必要です。また、油を使って調理したり、少量の酢を加えた湯で茹でたりすると、色よく仕上げることができます。

有色米の一種であり、黒っぽい濃い紫色が特徴の「黒米」。紫黒米や紫米とも呼ばれ、健康的な食品として知られる黒米には、アントシアニンやビタミンB群、ビタミンEといった目に嬉しい栄養が豊富に含まれています。

白米1合に対して大さじ1杯を加えて通常通りに炊飯することで、栄養アップと同時に独特の色合いやもちもち感を楽しめる黒米。アントシアニンは表面の濃い紫色の部分に含まれているため、白米に加える際は洗わずそのまま混ぜ込むのがおすすめです。

目の健康に良いアントシアニンは、ブルーベリーに限らず様々な食べ物に含まれています。

その中でもアサイベリーは、アントシアニン量がブルーベリーの約4.6倍(米国・ブランズウィック研究所)、米国農務省が抗酸化力の基準としているORAC値(活性酸素吸収能力)に至ってはなんと10倍にも。

目に良い食べ物といえばブルーベリーをイメージしてしまいがちですが、実はアサイベリーの方が目に良い成分を効率よくたっぷりと摂取できるのです。

目の健康に良いとされるアントシアニンは、基本的に副作用のリスクはほとんどないとされていますが、過剰摂取を長期的に続けていると何らかの副作用が生じる可能性もゼロとは言い切れません。

これまでに、アントシアニンの効果を検証するにあたっては、様々なヒト臨床試験が行われています。

パソコン作業などで目を酷使している成人健常者に一定期間、アントシアニンが含まれているサプリメントを摂取してもらい、全く摂取していない群と目の疲労感などを比較するという試験です。

それらの臨床試験結果によると、1日あたり40mg程度を目安としてアントシアニンを摂取することで、眼精疲労や目のピント調節力低下などが改善されたとされています。

アントシアニン40mgをブルーベリーで摂取しようと思うと、1日あたり45粒ほどにもなってしまいます。

目の健康のためには様々な食品をバランスよく食べるのが大切ですので、いくらアントシアニンを摂取したいからといっても、毎日45粒を続けるのは少し現実的ではないかもしれません。

※参考:[PDF]ビルベリー由来アントシアニンが目に与える機能性

アントシアニンは、目の健康を守るのに役立ちますが、毎日一定量以上の摂取をした場合に限られるようです。

アントシアニンを含む食材のうち、生食できるものは限られており、その代表格であるブルーベリーであっても1日45粒ほど摂取しなければ十分量のアントシアニンの摂取には至りません。

このようなことを考えると、アントシアニンの摂取には、サプリメントを使うのが手軽で効率がよく、継続しやすい方法かと思われます。

【監修】医学博士 薬剤師:大熊哲汪先生

1969年昭和薬科大学薬学部卒業。同大学助手、北信総合病院腫瘍研究施設研究員、株式会社ツムラ分子遺伝学研究所研究部長を歴任。植物由来の成分における制癌作用および免疫研究、生体内酸化ストレスの研究に従事。