最終更新日:2021年5月07日

眼圧のコントロールだけではなく、視神経を守り、強くすることも緑内障の進行抑制につながります。視神経を強くする食べ物についてご紹介します。

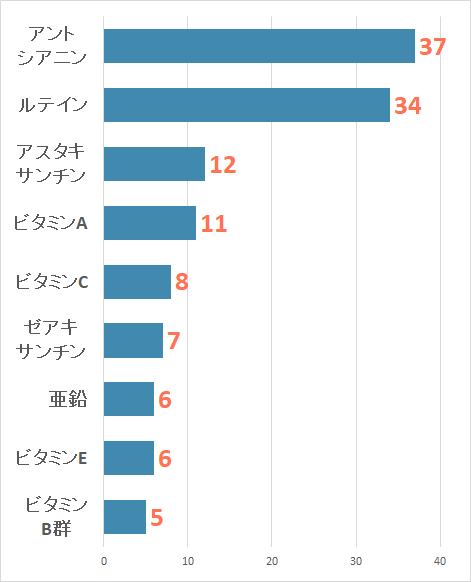

「緑内障から目を守る」編集部は緑内障患者100名へアンケートを実施。直近1年の視野欠損の進行がない人が「視神経に良いと思う栄養成分は?」という問いに対して、1番アントシアニンが票を集めました。

(※2020年3月に株式会社アスマークにてインターネット調査)

アントシアニンは、ポリフェノールの一種で主に紫色の食べ物に多く含まれている色素成分です。強い抗酸化作用をもち、目の組織に特に効果を発揮するという特性があります。

アントシアニンが視神経に及ぼす影響についての調査結果によると、アントシアニンは抗酸化力によって目に害を及ぼす酸化ストレスから視神経を保護したり、血流改善作用により目の毛細血管の血流をスムーズにすることで視神経に必要な栄養や酸素を送り届けたりすることが確認されています。

こうした働きにより、アントシアニンは視神経のコンディション調整に関わっているのです。

まずブルーベリー・アサイベリー・カシスのアントシアニン量を比較してみます。

100g あたりの

アントシアニン含有量

ブルーベリー

89mg

アサイベリー

414mg

カシス

350mg

表から分かる通り、ブルーベリーのアントシアニン含有量は格別に高いわけではありません。例えばアサイベリーのアントシアニン量は、ブルーベリーの4.6倍。アサイベリーのアントシアニンは、抗酸化力の指標であるORAC値も、ブルーベリーの10倍以上であることがわかっています。

アサイベリーは100gあたり414mgのアントシアニンを含有。アントシアニン含有量トップクラスの果物です。食物繊維や不飽和脂肪酸、カルシウム、ビタミンC、E、良質のアミノ酸など、目と体の健康づくりに役立つ栄養成分が豊富に含まれています。

生のアサイベリーは、ブラジル国内でしか流通が認められていないため、日本国内でのアサイベリー摂取方法は、サプリメントが主流です。

ブルーベリーは100gあたり89mgのアントシアニンを含有。抗酸化ビタミンの一種・ビタミンEも含んでおり、酸化ストレスから視神経を守るのに役立ちます。

手軽に手に入る果物で、生食、ジャム、スムージーなど様々な形で摂ることができますが、乳製品など適度に脂質を含む食べ物と合わせるとより効果が期待できるので、おすすめです。

カシスは100gあたり350mgのアントシアニンを含有。アサイベリー、クランベリー、ビルベリーに次ぐアントシアニン含有量です。

食物繊維や抗酸化ビタミンのビタミンC、カリウムなどが多く含まれています。生食することほとんどなく、ジャムやリキュールなどに加工して利用するのが一般的です。

ビルベリーは100gあたり370mgのアントシアニンを含有。近縁種であるブルーベリーと比較すると4倍のアントシアニンを含んでいます。

アントシアニンの量以外については、ブルーベリーとほぼ同じ成分を含んでいますが、アントシアニンの量の多いビルベリーの方が、酸化ストレスから視神経を守る力は強いとされているようです。

北欧やヨーロッパではジャムなどにして利用されていますが、日本国内ではサプリメントが主流となっています。

クランベリーは100gあたり389mgのアントシアニンを含有。アサイベリーに次ぐアントシアニン量であり、プロアントシアニジンというポリフェノールを含むのが特徴です。

クランベリーは強いえぐみがあり、生食には不向きであるため、加熱してジャムにしたり、乾燥させてドライフルーツにしたりして利用するのが一般的とされています。

ぶどうの中でも色が黒や赤の品種にはアントシアニンが多く含まれています。様々な品種がありますが、平均すると100gあたり69mgのアントシアニン含有量です。

ぶどうのアントシアニンは皮に多いので、皮ごと食べることで無駄なくアントシアニンを摂取できる他、食物繊維の摂取にもつながります。

アントシアニンが多く含まれていると同時に、糖質も多いので適量の摂取にとどめることをおすすめします。

タウリンとは、魚介類に多く含まれているアミノ酸の一種で、人間の体内組織にも広く存在している成分です。生活習慣病の予防効果に加え、目の機能を改善する効果も期待されているのです。

目の組織のうち、タウリンは網膜部にある光刺激を感知する光受容体という部分に存在しており、暗い場所でも物を認識する「暗順応」という働きに関わっています。

また、目の新陳代謝を活性化し、網膜や視神経など目の組織の発達や修復を促す働きもあるようです。

そのため、目の機能に深く関わっているタウリンが不足すると、目全体の機能が低下しコンディションが悪くなってしまいます。

「海のミルク」ともよばれるカキには、100gあたり1130mgのタウリンが含まれており、魚介類の中でもトップクラスです。一日に必要とされているタウリンは500mg目安。水溶性の成分なので、過剰症のリスクは極めて低いといわれています。

また、良質のアミノ酸が豊富なので、目の組織の主成分となるタンパク質の摂取にも適した食べ物です。

いかは100gあたり766mgのタウリンを含有。タウリンの他、DHAやEPA、不飽和脂肪酸も多く含むため、網膜や視神経の働きを高めたり、機能を改善する作用も期待できます。

また、高タンパク質・低脂質であるため、目の組織を作るタンパク質の効率的な摂取にも適した食べ物です。

ビタミンB群とは、ビタミンB1、B2をはじめとした13種類の水溶性ビタミンのことです。目の健康には、B1、B2、B6が特に関わっています。

ビタミンB1、B2の作用は、視神経の働きを高めたり、目の疲労を軽減させたりする「直接的」なものです。

一方、B6は、水晶体や網膜、視神経などの主成分となるたんぱく質の代謝に関わることで「間接的」に目の健康に関わっています。

豚肉はビタミンB1を多く含む食べ物の代表格です。100gあたり0.69mgのビタミンB1が含まれています。200g程で一日に必要なビタミンB1を摂取できる量です。

また最近の研究論文で、緑内障の進行抑制に効果があるかもしれないと発表されたナイアシンというビタミンB群の一種も多く含んでいます。

さばはビタミンB6、ナイアシンが多く、100gあたりビタミンB6は0.59mg、ナイアシンは11.7mg含んでいます。この量は一日に必要なビタミンBの50%、ナイアシンに至っては120%です。

さらに、さばは青背の魚ですので、DHA・EPAも豊富。DHA・EPAの作用による視神経や網膜などの機能改善効果も期待されます。

視神経に良いと思う食べ物はどれかという問いに対して、多く票を集めたのはブルーベリー・アサイベリーでした。

(※2020年3月に株式会社アスマークにてインターネット調査)

緑内障の治療では、眼圧を上げないことに重点を置きますが、眼圧のコントロールと同じくらい、ダメージを受けていない視神経や組織のケアも大切です。

治療とあわせてセルフケアをしていくことで、視神経を守り、強くし、眼圧への耐性を高めることも可能となります。

自分の目を守れるのは自分です。まずは、毎日の食生活に目に良い食べ物を取り入れることから始めてみませんか。