最終更新日:2020年4月15日

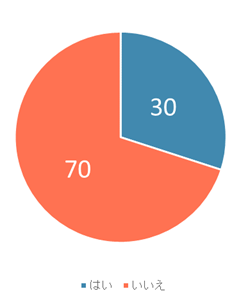

「緑内障から目を守る」編集部が実施した、緑内障患者100名へのアンケート調査によると、緑内障の進行の有無にかかわらず全体の3割にあたる人が、このまま運転を継続して良いのか不安を抱えていることがわかりました。

緑内障を発症したため、趣味のドライブを控えるようになったという声もあがりました。(※2020年3月に株式会社アスマークにてインターネット調査)

緑内障と診断されたとしても、一定基準以上の視力・視野が認められれば、運転免許の取得・更新が可能です。

普通車の場合、以下のような基準をクリアすればよいとされています。

※参考:警視庁|適性試験の合格基準

また、中心視力が良好な場合は、著明な視野障害を認める場合であっても免許取得は十分可能です。

緑内障であっても運転免許の取得・更新は可能ですが、視野障害が知らず知らずのうちに進行していた場合などには、運転中に思いがけない現象が起こることがあります。

これは「びっくり箱現象」といわれるもので、視野が狭くなっているために起こる現象です。緑内障の進行により運転中に突然こうした現象が起き、最悪の事態が起こりえることも想定しておく必要があります。

事故は被害者になっても加害者になっても本当に大変なことです。加害者になってしまった場合でも、運転免許を取得している以上は「緑内障だったから」といって済むものではありません。

運転する際には、自分の目の状態をきちんと把握し、異変があるようであれば無理な運転は控え、眼科での検査をおすすめします。

多くの人が緑内障に気づきにくい原因として、どちらか一方の目に視野欠損があっても、両目で見ていることで無意識に見えない部分を補っていることが挙げられます。

運転の場合も、片方の視野障害が進んでいても中心は見えていることが多いため、視野欠損が進行したまま運転しているという自覚がないことが多いのです。

緑内障を進行程度で初期・中期・後期と分けて交通事故率を比較した東北大学の発表では、後期緑内障の人は、初期・中期の人と比べ、有意に事故率が高いことが明らかになっています。

| 事故率 | |

|---|---|

| 緑内障初期 | 6.9% |

| 緑内障中期 | 0% |

| 緑内障後期 | 28% |

調査対象となった後期緑内障の人36名のうち、28%にあたる10名が事故を起こしていました。同様の調査において初期6.9%、中期0%という結果がでていることからも、緑内障が進行した人の運転がどれだけ危険なのかがわかります。

※参考:東北大学|適性試験の合格基準

緑内障であっても運転は可能ですが、視野障害が進行した状態では事故を起こす確率が高くなり、大変危険です。

居住地によっては、運転ができないと生活に支障をきたす場合もありますので、きちんとした治療と、緑内障の進行を抑えることを意識したセルフケアで、安全な運転が続けられるように心掛けましょう。