最終更新日:2021年5月07日

緑内障の進行を予防するには、目の健康に良いとされる栄養素を取り入れることも大切です。ここでは、視力維持に関わる必須ミネラル「亜鉛」ついてご紹介します。

亜鉛は、酵素やたんぱく質の合成に関与する、生きていくうえで欠かすことができない必須ミネラルの一種です。

目の網膜と脈絡膜部分に多く存在しています。物を見る時に働くロドプシンの代謝に必要不可欠な成分でもあります。魚介類や肉類などに多く含まれていますが、人間の体内では作り出すことができないため、食事などから摂取する必要があります。

緑内障を引き起こす要因の一つとして酸化ストレスが注目されています。酸化ストレスの原因である活性酸素を除去できる物質として、SOD(Super Oxide Dismutase/スーパー・オキサイド・ディスムターゼ)という抗酸化酵素があります。

このSODを構成する成分に亜鉛が含まれています。SODは網膜にも分布し抗酸化作用をもたらしています。さらに、亜鉛には酵素を活性化する働きがあることも知られています。

人間は、ロドプシンが網膜で光を認識することで物の形を感知しています。このロドプシンの合成材料に亜鉛が必要です。また、目の機能維持するために不可欠なビタミンAの代謝にも関与しています。

亜鉛不足によって網膜の光を感じる力が弱まり、目が疲れや視力低下を引き起こすことがあります。亜鉛は、緑内障の進行予防だけでなく、目の健康維持のためにも大切な成分であると言えます。

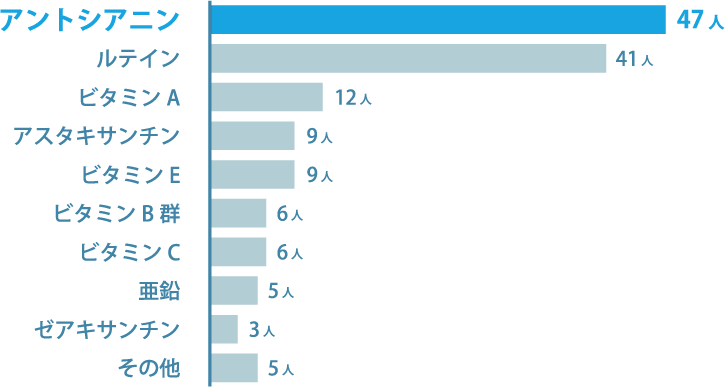

「緑内障から目を守る」編集部は緑内障患者100名へアンケートを実施。直近1年間の視野欠損の進行を抑制している人が、最も目に良い成分として認知しているのがアントシアニンだと分かりました。

(※2020年3月に株式会社アスマークにてインターネット調査)

加齢黄斑変性症とは、網膜の中心にある黄斑部分が加齢や酸化ストレスダメージなどにともなって編成してくるために視野の中心部が見えにくくなる疾患です。

亜鉛と抗酸化栄養素が含まれたサプリメントをとることで、サプリメントを取らなかったグループと比べて、疾患の進行が25%減り、失明率も低くなったという結果がアメリカの大規模研究で発表されています。

※参考:[PDF]加齢性黄斑変性と亜鉛

白内障は、目の中でレンズの働きをする水晶体が濁ることで視力が低下する疾患です。原因の多くは加齢や酸化ストレスなどがあげられますが、亜鉛欠乏症によって引き起こされることもあります。

亜鉛を摂取しておくことで、亜鉛欠乏症からなる白内障の予防ができます。

※参考:亜鉛と疾患の密接な関係

亜鉛は、科学的な根拠を基に、安全性・機能性が確認されている食品に許可されている「機能性表示」に該当している成分です。

亜鉛の機能性表示には「亜鉛は、たんぱく質・核酸の代謝に関与して、健康の維持に役立つ」とあります。目の見え方や抗酸化酵素の代謝だけでなく、身体のさまざまな部位でおこなわれる代謝に関与しているため、このような表示がされています。

高齢になると、亜鉛欠乏になる割合が増加することが知られています。食事などによる摂取量不足や消化吸収能の低下・薬剤の使用などが原因として考えられています。

年齢を重ねたら、定期的な眼の健診と共に、日常で目に良い栄養を必要量補えているかを振り返ることも大切です。

※参考:亜鉛欠乏症の診療指針 2018

海のミルクともいわれる牡蠣には、100gあたり13.2㎎もの亜鉛が含まれています。

1個あたりにすると1.5~2.9mg程度と言われています。大きめの牡蠣であれば5つほど食べれば1日の必要量を摂取できます。タウリンやカルシウムなどの栄養素も含まれています。

鳥・牛・豚レバーの中で亜鉛の含有量が最も多いのが豚レバーです。100gあたり6.9㎎含まれています。目の健康維持に役立つビタミンAの含有量もトップクラスです。

レバニラや甘辛煮などの定番メニューから味噌漬けやペーストにするなど食べ方もさまざまあります。

ナッツ類の中でも、カシューナッツは100g中5.4mg、アーモンドは100g中4.4mgの亜鉛が含まれています。

おやつとして手軽に食べることができるのが良いところです。カシューナッツには目の健康維持に大切なビタミンB1、アーモンドは抗酸化作用のあるビタミンEも豊富です。

肉類の中でも、比較的亜鉛を豊富に含むのが牛肉です。含有量は部位によっても異なりますが、肩ロースの場合は100gあたり4.6mgの亜鉛が含まれています。

牛肉には、目の代謝と関りが深いビタミンB6や、貧血が気になる時に摂取したい鉄分も豊富です。また、脳機能や心のバランスの維持に必要なセロトニンの元となるトリプトファンも多く含まれるため、ストレス対策にも効果が期待できるといわれています。ただし、高カロリーであるため食べ過ぎには注意しましょう。

ラム肉(生後1年未満の子羊の肉)も、牛肉と同じく亜鉛を豊富に含む食材です。とくに亜鉛が多い肩肉の場合、100gあたり5mgの亜鉛を含有。また、目にとっても重要な抗酸化作用を持つビタミンEや、疲れ目の改善に役立つとされるビタミンB群なども豊かに含んでいます。

牛肉や豚肉と比較して低カロリーであることなどから、美容と健康によい食材としても注目されているラム肉。大人の羊の肉であるマトンに比べてクセが少なく、食べやすい点もポイントです。

栄養価が高く、スタミナ食材として知られるうなぎ。100gあたり2.7mgの亜鉛のほか、ビタミンAやビタミンB群、ビタミンEもたっぷりと含んでいます。また、脂の部分には、目の血流改善や緑内障の予防に効果が期待されているDHAやEPAも豊富です。

夏の食べ物のイメージが強いうなぎですが、実は天然うなぎの旬は秋から冬の時期。しかし、人の手による管理のもとで育つ養殖うなぎの味は、1年を通して安定しています。夏以外の季節にも、ぜひ食卓に取り入れてみてはいかがでしょうか。

煮干しの亜鉛含有量は、100gあたり7.2mgです。また、カリウムやカルシウム、マグネシウムといったミネラルも豊富。亜鉛やミネラルはとくに頭の部分に多く含まれているため、効率よく栄養を摂るには丸ごと食べるのがポイントです。

「100gにつき7.2mg」というと一見多くの亜鉛を含んでいるようにみえますが、乾物である煮干しは重さが軽いため、一度に食べる量は数gから数十g程度となるでしょう。間食や汁物の出汁に少しずつ取り入れて、亜鉛やミネラルの摂取をサポートするような食べ方がおすすめです。

チーズの中でも、ハードタイプのチーズは亜鉛を比較的多く含む食材です。中でも、すりおろしてパスタなどに使われるパルメザンチーズは、100gにつき7.3mgと肉類を凌ぐほどの豊富な亜鉛を含んでいます。

パルメザンチーズは、数あるチーズの中でもとくにカルシウムの含有量が多い食材でもあります。そのほか、目の疲れに効果があるといわれるビタミンB2も豊富。高カロリーであるため、サラダなどの「ちょい足し」食材として少量ずつ取り入れるとよいでしょう。

カニは、魚介類の中でも亜鉛の含有量が多い食材です。具体的な亜鉛の数値は、タラバガニの場合で100gあたり4.2g、毛ガニの場合で100gあたり3.8mg。また、カニそのものよりも手軽に入手できるカニ缶も、100gにつき4.7mgの亜鉛を含んでいます。

また、カニには、高い抗酸化作用を持つことで知られるアスタキサンチンや、目の健やかな新陳代謝をサポートしてくれるタウリンなども豊富です。カニは味が良いだけでなく、目や体の健康にとっても良い食材であると言えるでしょう。

地域によって「小女子」といった名称でも呼ばれるイカナゴは、ビタミンやミネラルをバランスよく含む食材です。亜鉛の含有量は、100gあたり3.9mg。そのほかに、カルシウムやビタミンD、ビタミンB12、リンなどを豊富に含んでいます。

2020年現在は不漁により入手が困難になっているイカナゴですが、その味の良さは折り紙付き。兵庫や大阪で作られる「くぎ煮」をはじめ、釜揚げや佃煮などのさまざまな調理法で親しまれています。

亜鉛は普段の食事からも摂取できる成分ですが、緑内障などの眼病予防や亜鉛が欠乏していると判断される場合等は、サプリメントからの摂取を勧められることもあるようです。

日本人の食事摂取基準による亜鉛の摂取推奨量は、成人男性で10mg/日、女性(妊婦・授乳婦除く)で8mg/日とされています。

※参考:亜鉛欠乏症の診療指針 2018

日本人の一般的な献立による1日の亜鉛摂取量は9mg(若い女性は6.5mg)程度と言われています。成人男性の摂取推奨量である10mgは満たせておらず、亜鉛の摂取量は少ない傾向にあります。

そこで、サプリメントで手軽に亜鉛を補給されるのもおすすめです。

ただ、過剰摂取になると催吐作用等の副作用が起こることも知られているので、適量を取るように心がけましょう。過不足なく栄養バランスが整った食習慣が目の健康にも大切です。理想の栄養バランスを意識しながら、サプリメントなどを上手く活用していきましょう。