最終更新日:2021年5月07日

緑内障の進行を予防するには、日常の食生活に「目に良い栄養」を取り入れることも大切です。ここでは、高い抗酸化作用で目の健康を守る「ルテイン」という成分をご紹介します。

ルテインは、カロテノイドという黄色い色素成分の一種で、抗酸化作用をもつのが特徴です。

目の網膜や水晶体、黄斑部に多く存在しており、酸化ストレスやブルーライトによるダメージから目を守る働きがあります。緑黄色野菜や植物に多く含まれていますが、人間の体内では作り出すことができないため、食事などから摂取する必要がある成分です。

ルテインは網膜の中央部・黄斑という部分に多く存在している成分です。ルテインは黄色い色素で、反対色である青色の光(ブルーライト)を吸収する働きが明らかになっています。

ブルーライトが目に良くないという理由は、波長が長く、目の奥の網膜部にまで達してしまうためです。これによって網膜の細胞や視神経が障害を起こしてしまい、緑内障などの原因ともなってしまいます。

つまり、十分な量のルテインが黄斑部に存在していることにより、ブルーライトのダメージから網膜を守ることができるというわけです。

※参考:機能性表示食品におけるルテインとゼアキサンチンの科学的根拠

ルテインは抗酸化作用をもち、酸化ストレスによって生じる活性酸素を消去する働きをしています。

ルテインが多く存在している網膜の中央部・黄斑部は、目の組織の中でも活性酸素が発生しやすい場所であり、そこにルテインが多く存在していることで、抗酸化力を発揮し、細胞や視神経を酸化ストレスから守っているのです。

酸化ストレスは緑内障の発症原因の1つとされていることから、ルテインをしっかり摂取することは、緑内障から目を守るのに有効な方法とといえるでしょう。

緑内障に限らず、眼圧に注意している人も多いかと思いますが、目そのもののコンディションが整っていなければ、眼圧のコントロールも難しくなってしまいます。年齢を重ねてからの目のケアは、眼圧を気にするだけではなく、網膜や視神経といった目の組織を守ることも大切であることを忘れないようにしましょう。

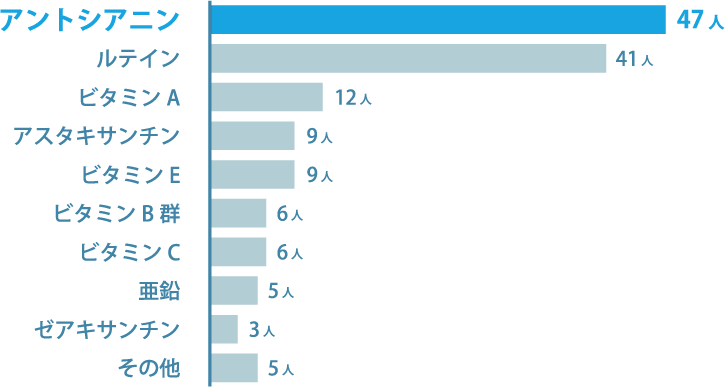

「緑内障から目を守る」編集部は緑内障患者100名へアンケートを実施。直近1年間の視野欠損の進行を抑制している人が、最も目に良い成分として認知しているのがアントシアニンだと分かりました。

(※2020年3月に株式会社アスマークにてインターネット調査)

加齢黄斑変性症とは、網膜の中心部にある黄斑という組織が、加齢による酸化ストレスダメージを受け、視力の低下などが生じる病気です。

抗酸化作用をもつルテインは、この黄斑部に多く存在していることが明らかになっており、十分量のルテインが存在することで、酸化ストレスから黄斑を守り、加齢黄斑変性症の進行リスクを減少できるとされています。

※参考:[PDF]機能性表示食品におけるルテインと ゼアキサンチンの科学的根拠

注目している物とその他の背景などをはっきりと区別して見ることができる能力を「コントラスト感度」といいます。

黄斑部にルテインが多く存在しているほど、この能力が高くなることが分かっており、明るい場所だけではなく、薄暗がりの中でもはっきりと物の形が認識できるようになるようです。

※参考:岐阜薬科大学

ルテインは、科学的な根拠を基に、安全性・機能性が確認されている食品に許可されている「機能性表示」に該当している成分です。

ルテインの機能性表示には、「眼の機能をサポート」「記憶の精度を高める」があります。

年齢を重ねるごとに、緑内障や加齢黄斑変性症など、様々な目の病気にかかりやすくなります。

目の病気は初期症状が現れにくいものも多く、気づいた時には重症だった…というケースも少なくありません。

年齢を重ねたら、症状がなくても定期的な眼科検診や日常の食生活で目に良い栄養成分を摂るようにするなどのセルフケアが大切です。

緑黄色野菜の代表格であるホウレンソウには、ルテインが100gあたり10.2mg含まれています。(季節変動あり)

ルテイン以外にも、ロドプシンの原料となるビタミンA、抗酸化作用をもつビタミンC、Eが多く含まれているため、積極的に食事に取り入れたい野菜です。

ホウレンソウはゆでるとカサが減るため、量をたっぷりと食べることができます。

ニンジンには100gあたり0.24mgのルテインが含まれています。ルテイン以外にも、ビタミンEや食物繊維が豊富なのが特徴です。

生食でもよいですが、油を使った調理をすると吸収率が高くなりますので、サラダにドレッシングを使ったり、炒め物として食べたりするとより効率よくルテインを摂取できます。

ブロッコリーには100gあたり1.9mgのルテインが含まれています。ルテイン以外にも、ビタミンC、Eを多く含んでおり、酸化ストレスから目の健康を守る働きが期待できます。

茹でて温野菜として摂取する他、スープにすれば水溶性のビタミンCも無駄なく摂取できます。

パプリカには様々な色のものがありますが、平均すると100gあたり1.6mgのルテインが含まれています。

パプリカはその色によってルテインの含有量をはじめ、栄養成分が異なり、中でも栄養価が高いのはオレンジパプリカです。

オレンジパプリカのビタミンCはピーマンの3倍、体内でビタミンAに変わるβ-カロテンは20倍も含んでいます。ビタミンEも豊富であるため、高い抗酸化作用が期待できる野菜です。

カボチャには100gあたり1.5mgのルテインが含まれています。

ルテイン以外にも、β-カロテン、ビタミンC、Eが多く含まれており、油を使った調理をするとより吸収がよくなるため、てんぷらや素揚げなどがおすすめです。また、カボチャのビタミンCは熱に強い特徴を持っているため、加熱しても抗酸化作用が落ちることもありません。

青汁でお馴染みのケールには、100gあたりおよそ22mgのルテインが含まれています。また、抗酸化作用のあるビタミンEや、皮膚や粘膜の健康維持に欠かせないビタミンCといった栄養も豊富です。

苦味が気になる場合は、少々の塩を加えた湯でサッと下茹でし、シチューなどに加えて食べるのがおすすめ。日が経つごとに苦味が出るので、新鮮なうちに食べましょう。

モロヘイヤに含まれるルテインの量は、100gにつきおよそ13.7mg。ビタミンEやビタミンCも豊富に含まれており、さらなる抗酸化作用が期待できます。

また、モロヘイヤには、骨粗鬆症の予防に役立つカルシウムなどのミネラルもたっぷり。目はもちろん、全身の健康維持のためにぜひ取り入れたい食材です。

スープやおひたしに使われることが多いモロヘイヤですが、えびやコーンなどと一緒にかき揚げにするのもおすすめ。サクサクとした歯触りが心地よく、独特の粘りが苦手な人もおいしく食べることができます。

料理の添え物によく使われるパセリには、100gあたり10mgのルテインが含まれています。そのほか、目の健康をサポートするビタミンエース(A,C,E)や、高血圧の予防に役立つカリウムなども豊富です。

苦味が苦手な場合は、葉が縮れていない「イタリアンパセリ」を選ぶとよいでしょう。刻んでスクランブルエッグに混ぜたり、ジェノベーゼソースの容量でパスタソースに使ったりすると、爽やかな香りを楽しみながらたっぷり食べることができます。

野草の中でも特に栄養が豊富なことで知られるヨモギ。ルテイン含有量の目安は、100gにつきおよそ11.3mgです。

また、ヨモギには、目の潤い保持や視覚機能の維持に必要なビタミンAもたっぷり含まれています。販売される時期は旬である春の時期に限られますが、入手する機会があればぜひ食べたい食材です。

ヨモギは塩と重曹を加えた湯で下茹でし、アクを抜いてから餅などに使うのが一般的ですが、新鮮な生のヨモギが手に入った場合はそのまま天ぷらにするのもおすすめ。下処理の手間が省けるうえ、爽やかな香りとほろ苦さを余すことなく楽しむことができます。

梅干し作りなどに用いられる赤シソは、100gあたり14.25mgのルテインを含んでいます。強いえぐみを持つため、青シソのようにそのまま食べることができないのが難点ですが、目を酸化ストレスから守るアントシアニンや、体内でビタミンAに変わって目の機能をサポートするβカロテンといった、ルテイン以外の目に嬉しい栄養もたっぷりと含んでいます。

各種の栄養を手軽かつ効率よく摂取するには、ジュースに加工するのがおすすめ。鍋に湯を沸かして赤シソを煮出した液に砂糖を溶かし、さらにクエン酸やリンゴ酢を加えることで簡単に作ることができます。

100gにつき7.59mgと、身近な野菜の中でもとくに多くのルテインを含む小松菜。ビタミンAのもとになるβカロテンや、抗酸化作用を持つビタミンCといった栄養も豊富に含まれています。

ルテインやβカロテンなどをしっかりと摂取するには、炒め物などの油を使った料理にして食べるのがポイント。1日10mgのルテイン摂取を目指す場合、小松菜1/2束を食べることで7割ほどをまかなうことができます。

中国料理によく用いられるチンゲンサイは、100gあたり5.46mgのルテインを含んでいます。小松菜と同じく、βカロテンやビタミンCも豊富。また、余分な塩分の排出に役立つカリウムや、骨の健康維持に欠かせないカルシウムも多く含むという特徴があります。

購入する際は、茎がしっかりと太くて根元に丸みがあり、みずみずしいものを選ぶのがポイント。炒めると嵩が減るため、たっぷり食べることができます。

「春の七草」のひとつとして知られるセリ。100gあたり5.78gのルテインを含んでいるほか、ビタミンCやβカロテンも豊富です。また、独特の爽やかな芳香を生む香り成分には、冷えの改善効果や鎮静効果などが期待できるともいわれています。

セリをたっぷりと食べたい時は、ネギや鶏肉とセリを一緒に味わう仙台の郷土料理「セリ鍋」にするのもおすすめ。セリは根の部分が特に美味とされるため、泥をよく落として一緒に調理するとよいでしょう。

ゴマのような香りとほのかな辛味が特徴のルッコラには、100gあたり5.78mgのルテインを含まれています。ルテインのほか、ビタミンEやビタミンC、βカロテン、カルシウムなどもたっぷり含んでおり、とても栄養豊富。目の機能維持はもちろんのこと、全身の健康や美容のためにもぜひ取り入れたい食材です。

生のまま手軽に食べられるルッコラですが、よりたくさん食べたい時は火を通すのもおすすめ。オリーブオイルなどでサッと炒めると、ルテインやビタミンを効率よく摂取できます。

えんどうまめには、100gあたり5.37gのルテインが含まれます。また、ビタミンB群やβカロテン、カリウムなども豊富。定番の豆ごはんや卵とじのほか、出汁を含ませた翡翠煮や、天ぷら・かき揚げにして楽しむのもおすすめです。

捨てられてしまうことも多いダイコンの葉ですが、実は栄養は根の部分よりもずっと豊富。100gにつき4.73gのルテインのほか、βカロテンやカリウム、葉酸などをたっぷり含んでいます。ベーコンやじゃこと一緒に炒め物にするほか、漬物にしても美味です。

ルテインは、普段の食事からも摂取できる成分ですが、緑内障など加齢に伴う眼病予防やケアの目的でサプリメントからの摂取を薦められる場合もあるようです。

近年行われた臨床試験結果によると、目の健康を保ち、目の機能を正常に維持するために推奨されるルテイン量は、1日あたり10mgとされています。

ルテインは脂溶性成分であるため、極端な過剰摂取をしてしまうと、過剰症や副作用が生じるリスクもありますので、目安量の範囲での摂取が望ましいといえるでしょう。

※参考:[PDF]機能性表示食品におけるルテインと ゼアキサンチンの科学的根拠

フリー体ルテインは、人間の体内に存在するルテインと同じ形に精製されたものをさします。体内に存在するものと同じ形なので形を変えることなくスムーズに無駄なく体内に吸収されるのが特徴です。

フリー体ルテインに脂肪酸が結合しているのがエステル体ルテインです。フリー体のように精製されていないため、消化酵素の力を使ってフリー体に変化してからでないと吸収されません。

目の健康を守るために必要なルテインは1日10mg。これを毎日の食事で補うとすると、もっともルテイン量が多いホウレンソウでも、毎日1/3束を食べ続けなくてはなりません。

毎日の食事だけで補うことができれば一番よいですが、毎日毎日ホウレンソウを食べ続けるのは大変…。サプリメントを賢く利用し、毎日無理なく効率的にルテインを摂取するのが良いでしょう。

ルテインサプリメントも色々ありますが、選ぶなら「フリー体ルテイン」のほうが、吸収されやすいのでおすすめです。

また、せっかくサプリメントを利用するのであれば、ルテイン以外の目の健康に役立つ成分も一緒に摂取したほうが、より効率的。中でも目の栄養として有名なアントシアニンはおすすめ成分の1つです。

【監修】医学博士 薬剤師:大熊哲汪先生

1969年昭和薬科大学薬学部卒業。同大学助手、北信総合病院腫瘍研究施設研究員、株式会社ツムラ分子遺伝学研究所研究部長を歴任。植物由来の成分における制癌作用および免疫研究、生体内酸化ストレスの研究に従事。